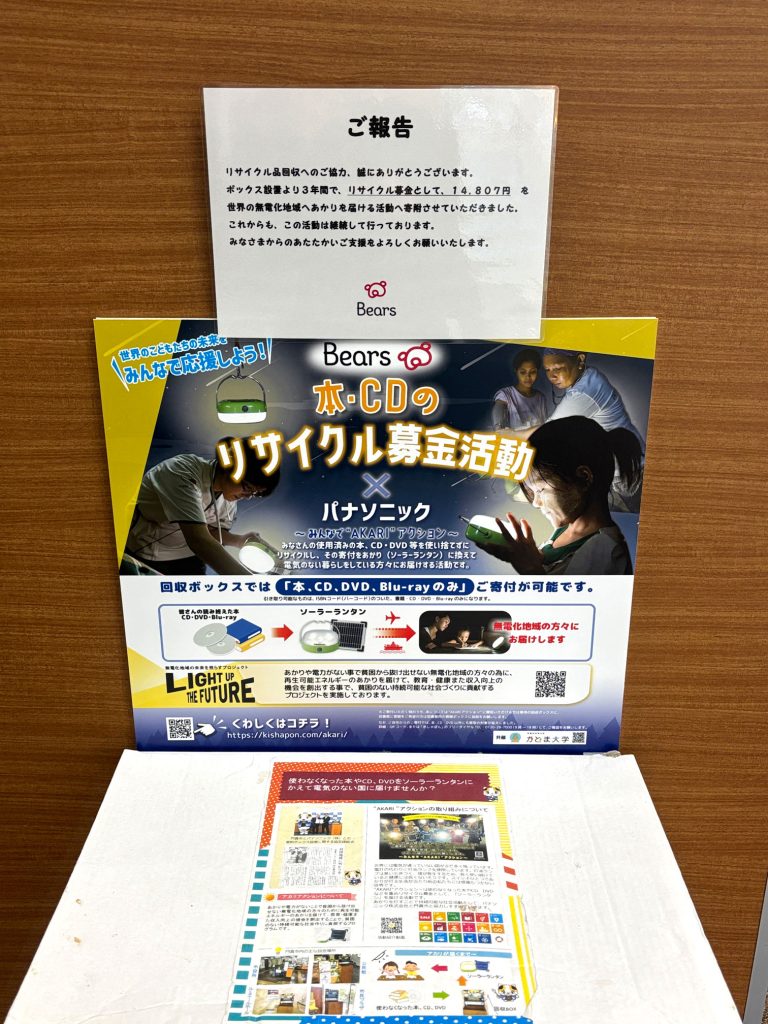

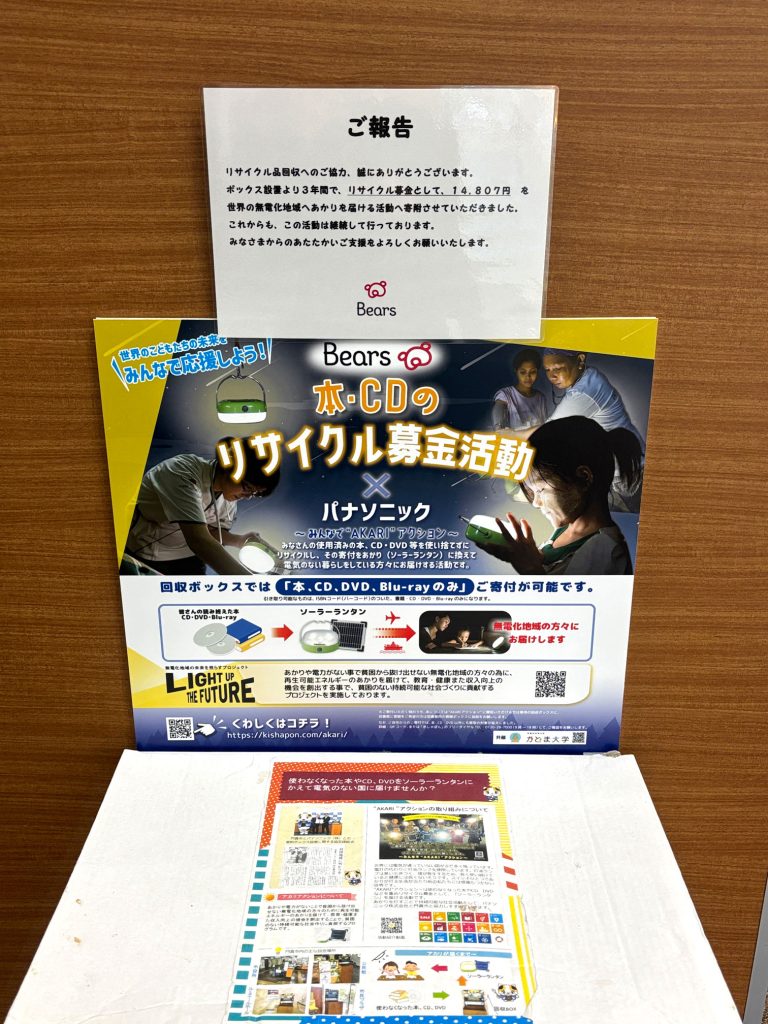

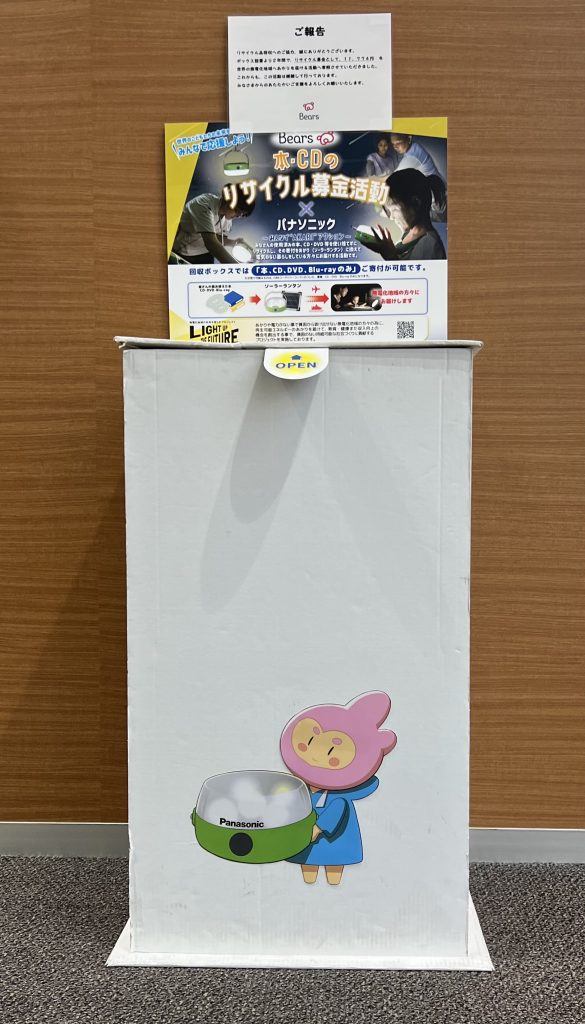

AKARIアクションのリサイクルボックス寄付額のご報告

––––ご報告––––

当財団の活動機会提供事業をトイボックスさんが活用されて、

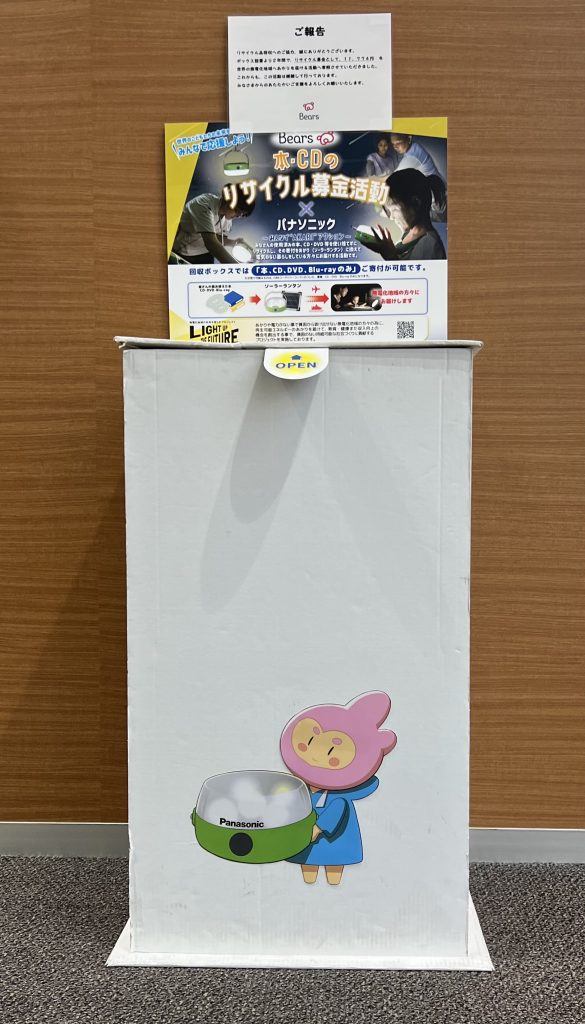

商業施設ベアーズにAKARIアクションのリサイクルボックスを設置しています。

多くの方々のご協力により、

寄付額は、2024年度1年間で3,033円(累計14,807円)になりました。

設置して3年、

たくさんの方々が、この活動に参加してくださいました。

参加くださった方々の気持ちが、

世界の無電化地域へソーラーランタンを届けました。

この活動は続いています。

これからも、ご参加をお待ちしています。

本年度財団が応援しているNPO法人里親子支援機関えがおさんの絵画コンクールの表彰式が開催されました。

本年度財団が応援している、NPO法人里親子支援機関えがおさんが、3月20日に絵画コンクールの表彰式を開催されました。

式に出席させていただきましたが、

温かな雰囲気のなか、受賞者の子どもたちの緊張の面持ちと凛とした姿に、

応援できた事を大変嬉しく思いました。

表彰式が、とても温かな、笑顔いっぱいだったのは、

NPO法人里親子支援機関えがおさんの理事長はじめスタッフみなさんが作り出されている

思いのこもった活動の賜物と感じました。

ぜひ、多くの方々にご覧いただきたく、

ご紹介させていただきます。

3/20えがお絵画コンクール表彰式|NPO法人里親子支援機関 えがお

「AKARIアクション」活動報告会に出席しました。

当財団の事業のひとつである活動機会提供事業を、

NPO法人トイボックスさんが利用して、「AKARIアクション」の支援活動のためのリサイクルボックスを商業施設Bears内に設置しています。

2月28日に活動報告会が開かれ、財団として出席しました。

「AKRIアクション」すなわち、「世界の無電化地域へのソーラーランタンの寄付活動」は、門真市において3年目を迎え、門真市内の設置場所は100台を超えたそうです。

3年間で寄付として寄せられた、本、CD,DVDは、2万点を超え、世界中に30台のソーラーランタンが、パナソニックさんにより、届けられたそうです。

市民の積極的な取り組みは、全国でもなかなか珍しく、小さい子どもたちから、高齢者まで、誰でも社会貢献に触れる機会があるというのは、とても素晴らしいことだと思います。

不要になった本などを捨てるのではなく、リサイクルによって、地球環境の保全や、貧困解消の実現につなげ、そして、ランタンを届けた先のアフリカやアジアの小学生たちからのメッセージは、世界は繋がっているんだということを実感できます。

「もったいない」気持ちが、世界を繋げる!

このメッセージには、たくさんのことが詰まっていると思いました。

2025年度の助成金交付先を決定しました。

2025年度の助成金交付先を決定しました。

1.Rグループreconfort たいむ

【テーマ】がんになってもできる事、やりたいことを考えて、できる環境を整える活動

[団体紹介]

グリーフケア・ディグニティセラピーを伴う美容ケアを通して「がん罹患者の方が、自分らしく生きるため、生き抜くための支援」や「死別や喪失などの悲しみを経験された遺族の自立や、立ち直りを支援して、集まってくださる方の表情が不安気から笑顔に、語れる場は自分を見つめ、他者を感じて思いやりまた自分も他者を勇気づけられる場所の提供を進めています。

http://www.reconfort-t.com/

2.特定非営利活動法人Wisa(ウィーサ)

【テーマ】地域や家族の理解・健やかさが、

引きこもり状態の本人の健やかさに循環される社会を目指して

[団体紹介]

今まで当法人では、ひきこもり状態の家族を持つ人たちが思いを言語化し、

分かち合うことで不安な気持ちをやわらげられるよう、家族を支える活動をしてきました。

この取り組みを強化することで、家族はますます健やかに、安心して過ごせるようになり、そしてひきこもり状態の本人にも伝播し、皆が健やかで安心な生活ができるようになることを目指しています。

http://wakamono-isa.com/

3.プライドプロジェクト

【テーマ】ジェンダー・セクシャリティ教育を推進するためのファンドサポート

[団体紹介]

すべてのユース(10代〜23歳頃)がセクシャリティを含む個性や特性によって

社会から排斥されることなく、人権が尊重され、「居場所」を感じることのできる

社会の実現を目的として活動しています。

https://www.pride-jp.com

4.NPO法人大阪府民カレッジ守口校

【テーマ】大阪府立淀川工科高校を招いてコンサート開催

[団体紹介]

NPO法人大阪府民カレッジは、2016年4月に東大阪校を開校して以来、大阪府下に15校を開設するシニア世代のカレッジとなりました。

シニア世代を中心とした地域住民が文化や芸術、スポーツなどの学習や体験を行うカレッジです。

地域で活躍する人材を養成することを目的とし、健康で調和のある生活を保つための生きがいづくりを支援しています。

人生百年時代と言われる昨今、学び直しや地域活性化、仲間づくりによる生きがいづくりを通して、健康長寿を目指してみませんか?

https://www.fumin-college.com

2025年『おおさか福祉ショップバザー』のお知らせ

【日時】 2025年2月21日(金)~23日(日)

10:00 ~ 18:00(最終日は17:00)

【場所】 Bears 1階 特設会場

【主催】 おおさか福祉ショップネットワーク

大阪府内の各地で障害のある方が作った商品を販売する団体「おおさか福祉ショップネットワーク」がバザーを開催します。

手づくりのお菓子や雑貨が盛りだくさん、ガラポン抽選会もあります。

障がいのある方が作った商品を手にとってもらい、そのお買い物が応援につながります!

ぜひ皆様のお越しをお待ちしています。

当財団では活動機会を提供する事業として支援しています。